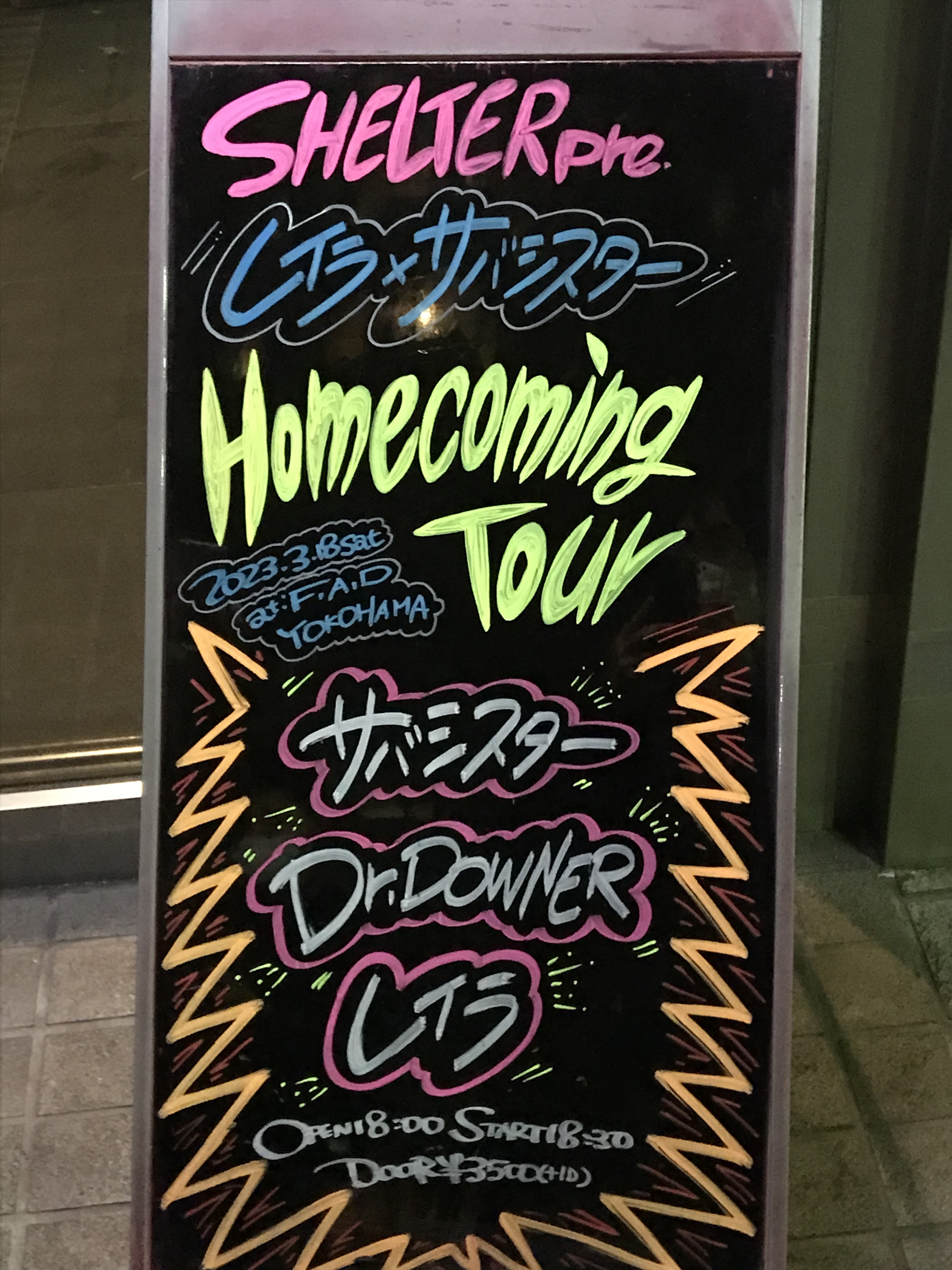

SHELTER pre. レイラ×サバシスター "Homecoming Tour" GUEST:Dr.DOWNER @F.A.D YOKOHAMA 3/18

- 2023/03/19

- 00:47

1日空けての再びのF.A.Dということで、ここにしょっちゅう来ているというa flood of circleの佐々木亮介よりも今年に限っては来ている感じのするこの日は今や某アニメ効果によって聖地になった下北沢SHELTER主催の対バンイベントツアー。

今回のツアーはレイラとサバシスターという若手バンド2組でのものであり、各地にゲストを迎えるという形なのだが、初日のこの日のゲストは2組よりもはるかに年上な横浜の主、Dr.DOWNERである。

・サバシスター

てっきり定石通りにトップバッターはゲストからかと思ったら、開演時間の18時30分過ぎに場内にはビッケブランカの「Ca Va?」のSEが流れる。つまりはサバシスターがトップバッターということであり、るみなす(ギター)が腕を上げながらステージに現れると、長身のサポートベーシスト・Dを含めてメンバーが登場し、登場時はパリピ的なサングラスをかけていた、なち(ボーカル&ギター)がそれを外してラメのフェイスペイントが施された表情をあらわにすると「ナイスなガール」からスタートし、そのシンプルすぎるくらいにストレートなギターロックサウンドが煌めくように響く。なちのボーカルも音源よりもはるかに力強く、逞しく(声質も太く)感じられるのは自分が半年ほど前に見た時からライブを重ねてきたことの成果だろう。

バンドは(一応初の全国流通ということらしい)新作EPをリリースしたばかりであり、その中に収録されている「ヘイまま!プリーズコールミー」はごうけ(ドラム)のリズムがさらにバンドの演奏の力強さを引き出す曲となっており、女性のみのバンドとなるととかくかわいさに言及されることも多いが、このバンドのロックさを見せつけてくれる曲である。

しかしそんな曲でるみなすが早くもギターの弦を切ってしまったことによって修復のために袖に引っ込むというタイミングで、なちはこのツアーの概要を説明するのであるが、今回のツアーが3本なのはこの日の横浜がレイラとDの地元で、次の仙台はるみなすとごうけの地元、ファイナルの下北沢はSHELTER主催だからということであるが、なちの地元の新潟は金銭的な理由でレイラからNGが出たということで行けず、という実に切ない裏事情を明かしたり、なちの兄がレイラの三浦太樹と名前の漢字、誕生日まで同じという奇跡のシンクロっぷりを明かす。ある意味ではこのツアーはそうした見えない力に導かれたものなのかもしれないとすら思う。

そうしたMCで繋いでいる間にるみなすが弦を張り替えて戻ってくると、続く「スケボー泥棒!」も新作収録曲なのであるが、インタビューでは盗まれたわけではなくてなちのアパートで管理されていたというエピソードを話していたが、そんな身近な経験がこれだけキャッチーなギターロックサウンドとなってたくさんの人に響いているというあたりがサバシスターの最大の魅力と言えるだろう。

するとなちはおなじみのプレーリードッグのぬいぐるみの「しげちゃん」を手にして、その存在への愛情をそのまま「しげちゃん」という、メロディとサウンドだけ聴いたら完全にバラードのラブソングであるのに、その対象がバンドのマスコットキャラ的な存在に向けられていて、しかもそれはなちではなくてごうけのものであるという設定まで含めて面白い。しかも歌詞にも「しげちゃん」だけではなく「しげっち」というフレーズも含まれているのが、呼び方統一されてないんかい、と心の中でツッコミを入れたくなるのである。というかツッコまざるを得ないくらいにキャッチーということである。

するとDとごうけの跳ねるようなリズムが観客の体を揺らしてくれる「アイリー」ではるみなすが目元に両手の指を当てるような仕草を見せたりと、ただ演奏するだけではなくてメンバーのキャラクターの持つポップさも最大限に発揮しながら演奏することによって、歌詞に登場する

「ここは夢の基地」

というフレーズが観客にとってはまさに今ここであることを感じさせてくれると、「スケボー泥棒!」の勘違いとは違ってリアルななちの体験がギターを掻き鳴らしながら歌われる「ジャージ」が、やはり個人的な歌詞でありながらもみんなの曲になっていくように響いている。個人的にはこの曲にこそこのバンドの体現しているロックバンドとしての魔法のようなものが宿っていると思う。特別なこと、誰もやっていないことをやっているわけではないのに、他に絶対誰もできないような音楽になる。そんな選ばれたロックバンドにしかかからない魔法が。

そしてなちがこの日の物販にランチェキ(ランダムチェキのことらしい)があり、それはこの日限定であることとともに、ラスト2曲を駆け抜けていく意気込みを口にすると、あえてラッキーなことを逃がすことによって、さらなるラッキーが舞い込んでくる、つまりは聴き手を直接的に励ましているわけでもないのに前向きな気持ちにさせてくれるという、文学的なわけでもなければ画期的な言い回しや単語を使っているわけでもないのにこのバンドにしか歌えない曲になっている「タイムセール逃してくれ」がやはり抜群にキャッチーなメロディに乗ることによってそのメッセージをダイレクトに感じさせてくれると、最後に演奏されたのは自己紹介的な「サバシスター's THEME」で、きっとここにいた人のほとんどはもうこのバンドの存在を知っていただろうけれど、ただひたすらにその楽曲と鳴らしている音を聴けばこのバンドがどんなバンドなのかということがわかる。なちとるみなすが思いっきり弾きまくるギターのサウンドと姿は、これからきっとすぐにこの規模じゃライブを見れなくなるだろうなと予感させ、観客の

「ごうけちゃん、セトリちょうだい!」

という声に反応してセトリ用紙を客席に投げ入れたごうけは良い肩をしていた。これからバンドがそうして遠く、高く飛んでいくことを示すかのように。

1.ナイスなガール

2.ヘイまま!プリーズコールミー

3.スケボー泥棒!

4.しげちゃん

5.アイリー

6.ジャージ

7.タイムセール逃してくれ

8.サバシスター's THEME

・Dr.DOWNER

ライブを見るのはめちゃくちゃ久しぶり(バンドをプロデュースしたゴッチ率いるアジカン主催のライブ以来だろうか)なDr.DOWNER。こうして活動をずっと続けてくれているのは嬉しい限りである。

セッティングとサウンドチェックをメンバー自らでしてそのまま本番へと突入すると、まだかつてライブを見ていた頃はギリ若手(アジカンの後輩だったから)だった猪股ヨウスケ(ボーカル&ギター)も星野サトシ(ベース)もすっかりおじさんと言えるような見た目になったな、と思うし、星野はちょっと玉袋筋太郎に似てきたな、とも思うのだけれど、猪股のもっさりとした長めの髪は全く変わっていないし、何よりも一音目を鳴らした瞬間の爆音のパンクサウンドの衝動はまるで若手時代そのままというか、むしろあの当時よりもさらに鬱屈したものを爆発させているような感すらある。

自分がライブを見ていた時はまだギターが頭に光るツノをつけていたのが異彩を放ちまくっていた(横浜アリーナのNANO-MUGEN FESに出た時に何十メートルもあろうかというシールドをアンプに繋いで客席を練り歩きながらギターを弾いていた)高橋ケイタだったのだが、はるか前に高橋は脱退し、今はふなやまをギターに迎えているが、激しいドラミングでバンドのパンクなビートを担う小石トモアキは健在であり、「燃えろ、バーストシティー」あたりは今の世の中を生きるパンクスとしての視点を社会に向けている曲だ。つまりはいろんなことが変わってもDr.DOWNERというバンドの核は全く変わっていないということがこの段階ですでにわかるのが嬉しい。

熱狂的なDeNAベイスターズファンバンドマンとしても一部では有名な猪股はこの日から相鉄線が東急線と繋がったことによって便利になったことを口にするあたりはさすが神奈川のバンドであるが、

「俺は天王町って駅に住んでるからあんまり恩恵はないんだけど、駅前のイオンの中にある、くら寿司だっけ?はま寿司だっけ?とりあえず回転寿司屋によく行ってます」

とプライベートを曝け出すと、

「醤油刺し舐めてんの?(笑)」

と星野が時事ネタをぶっ込んでくるやんちゃさも全く変わっていないが、人気のあるバンドだったら口にしたら炎上しそうなことも構わずに口にするというあたりがやはりパンクバンドだなと思うし、

「こういう大人にならないようにしてください(笑)」

と言いながらも、その爆裂するパンクサウンドに乗る歌詞はどこまでも市井を生きる負け犬の生活者の視点だし(そこはある意味ではゴッチの視点に通じるし、だからこそ信頼しているのだろう)、その歌詞も含めて今でもDr.DOWNERはカッコいいパンクバンドだなと思う。何もかもが全くブレていないというか。

最近は大きな展開をしたり、ガンガンライブをやったりしているわけでもないけれど、それでもバンドは昨年にアルバム「End Roll」をリリースしており、そこに収録されている曲たちも演奏されるのであるが、良い意味で今までと全く変わらないDr.DOWNERのパンクサウンドである。ただそこから感じられる音と歌詞の説得力はやはり若手バンドのそれとは全く違うというか、歌詞になっている様々なことを日常を生きる上で経験して生きてきた人生がそこに滲み出ている。つまりは今のDr.DOWNERのリアルがそのまま音として鳴っているということ。この日ライブを見ていて「やっぱりかっけぇな」と思った最大の理由はそれである。

猪股は

「だいたいの人にはもう死んだと思われてますが、今月はまだライブがあります」

と言ったりしていたが、まだまだDr.DOWNERは死んでいない。今もこうしてずっとライブをやってきた横浜のライブハウスで、コロナ禍を経てもずっと音を鳴らし、叫んでいる。自分たちは今ここでこうやって生きているということを示すかのように。久しぶりにライブを見れたことはもちろん、そのライブをやっている姿と鳴らしている音があの頃と変わらず、いや、あの頃よりもカッコ良かったのが本当に嬉しかった。「ライジング」をリリースした年の年間ベストのTOP10に入れるくらいにこのバンドを評価していたのはゴッチがプロデュースしたからじゃない。このバンドの音楽と生き様がカッコよかったからだ。

・レイラ

ツアー初日のこの日のトリはレイラ。横浜がホームであるだけに、それは錦を飾るという面もあるのだろうけれど、実際にサポートのベースとドラムと三浦太樹(ギター)とともにステージに現れた有明(ボーカル&ギター)が

「横浜のバンド、レイラです」

と自己紹介したあたりからもこの街と会場への想いを感じられる。

すると研ぎ澄まされて絞り込んだ音数の中で有明が歌い始める「話をしよう」からはサバシスターとは全く違う、ストレートではなくて構築されたバンドサウンドだからこその引き算を感じさせるのだけれども、曲後半から三浦が俺たちの本質はこれだとばかりに一気にノイジーなギターサウンドに場内が包まれていく。音源で聴いた時は有明の透明感のある澄んだ歌唱という要素もあって、ポップなバンドだというイメージを持っていたのだが、どうやらそういうわけではないということがこの1曲目の段階ですぐにわかる。

それはのっけからそのギターのノイジーさを押し出しながらも、そこにメロディのキャッチーさを融合させるという、シューゲイザー、オルタナ的なギターロックバンドへとこのバンドのイメージを移行させる最新シングル「WANDERLAND」もそうであり、リズム隊が脱退して2人だけになった時は活動自体も少し滞っていた(この日有明もMCで口にしていた)ような感じもあったのだが、サポートメンバーを含めてのバンドサウンドはそうしたブランクを全く感じさせないくらいに仕上がっている感がある。それはこのツアーに向けて作り上げてきたものでもあるのだろう。

そうしてバンドのイメージが音源から変わったことによって、三浦がステージ前に出てきてギターを掲げてから思いっきり掻き鳴らす「Emma」でも轟音サウンドでありながらもサビでは観客の腕が上がるくらいにやはりその鳴らしたいサウンドとメロディのキャッチーさのバランスは実に絶妙であると感じられる。

するとやはり話題は先ほどサバシスターがMCで言っていた、なちの兄と三浦が同じ名前かつ同じ誕生日だということになるのだが、三浦の誕生日はヒトラーと同じであるという、わかりやすいしインパクトはあるけれど実にリアクションしづらいという感じに客席がなると、なちの兄も同じように自分の誕生日がヒトラーと同じであると言っていたことを明かす。そこまで同じであるが故にもはや同一人物であるとすら言われ、なちには

「兄に見えてきた…」

とまで言われているらしい。つくづく運命的な対バンである。

しかし通じ合っているのはそこだけではなく、ごうけが絶対このツアーでやってほしいとリクエストしてくれたという、どちらかというとテンポ的にはバラードと言える「Flyaway!」からは轟音であるが故の抒情性を感じさせながら、タイトル通りに春になったので今の季節に似合う曲として演奏された「春風」では有明のポップでありながらもその轟音バンドサウンドに負けないような声量のボーカルをしっかりと響かせる。それはこのライブハウスという規模が似合うようなものでもあるのだが、タイプはまるっきり違うけれどサバシスター同様にもっと広い会場で鳴っていてもおかしくないような楽曲と演奏のポテンシャルを感じるだけに、例えばホールなどでどんな音のバランスでライブをするのかを見てみたくなる。その時には有明のボーカルの力もさらに向上しているはずだ。

すると有明が前述の通りに、本当はもっと早くこの対バンツアーをやりたかったが、話があった去年の夏頃には自分たちの体制が整っていなくて、月に1本くらいしかライブができない状態であっただけにこの時期になったことを明かすのだが、これからはガンガンライブをやっていくという意思を示すと、意識を集中して耳を澄ませば微かに聴こえてくるくらいの音量のギターの音色がサビに入ると一気に爆音かつ轟音になるというバンドサウンドの押し引きのダイナミクスを感じさせてくれる「アパートの中で」で一気に火をつけ、三浦はさらに強くエフェクターを踏み込み、ステージ前に出てきてギターを暴発させるかのように轟音を鳴らす。

さらにはその轟音を最後にピークに持ってくるかのような、バンドの影響源がよくわかるタイトルの「透明少女」では先ほどまではメガネをかけていたサポートドラマーがメガネを外して、有明に合わせて歌詞をマイクを通さずとも口ずさみながら思いっきりドラムを叩いていた。そうやってサポートという枠に収まらないくらいに身も心もバンドの一員になってくれる人が力を貸してくれている。その光景がこのバンドへの期待値をさらに高くしてくれた。そこまでしてくれる人が周りにいてくれるバンドということだから。

アンコールでは有明が先にステージに出てくると、いつも最前にいてくれるという観客にどうやって毎回最前に来ているのかを問いかけながら、

「横浜は楽しかったですか?みんなにもこの場所に来て欲しかったし、サバシスターにもここでライブをやって欲しかった。みんながここを好きになってくれたら嬉しいです」

と、この横浜という街とF.A.Dという会場への愛情をストレートに口にすると、最後には風が一気に吹き抜けていくように轟音が通り過ぎていくような、タイトル通りに

「世界はつまらない」

と歌い、だからこそこうして音楽で少しでも今生きているこの世界を「楽しい」と感じられるものにしていくようにという願いを感じる「つまらない」を鳴らした。そう、やっぱりこうしてF.A.Dに来てライブを見るのはいつだって楽しい。だからやめられないんだ。それを確かに感じさせてくれた1日であり、バンドたちのライブだった。

ツイッターなんかを見ているとたまーに「今の若い人はギターが鳴ってる音楽を聴かない」みたいなツイートを目にすることがある。確かにハンブレッダーズも時代はHIPHOPと歌っていたけれど、どう考えても若い人であるサバシスターもレイラも思いっきりギターを鳴らしまくっている。もちろんそのギターのサウンドはそれぞれ違う。自分たちの鳴らしたいギターのサウンドだからだ。そのギターの音を聴きに来ている人もやはり若い人ばかり。そんな光景を見ていると、ツイッターでそう言う奴は自分がギターが鳴ってる音楽を聞かない、ライブを見に行かないだけなんだろうなと思う。そう思うくらいに、これからもこの国ではギターが鳴っている音楽を聴いて育った若者たちが、ステージに立ってギターを鳴らしてくれるんだろうなと思った。そう思えるのが本当に嬉しいのは、自分が今でもそうした音楽を聴くのが、ライブを見るのが1番カッコいいと思えるからだ。

1.話をしよう

2.WANDERLAND

3.Emma

4.Flyaway!

5.春風

6.SEASIDE

7.アパートの中で

8.透明少女

encore

9.つまらない

今回のツアーはレイラとサバシスターという若手バンド2組でのものであり、各地にゲストを迎えるという形なのだが、初日のこの日のゲストは2組よりもはるかに年上な横浜の主、Dr.DOWNERである。

・サバシスター

てっきり定石通りにトップバッターはゲストからかと思ったら、開演時間の18時30分過ぎに場内にはビッケブランカの「Ca Va?」のSEが流れる。つまりはサバシスターがトップバッターということであり、るみなす(ギター)が腕を上げながらステージに現れると、長身のサポートベーシスト・Dを含めてメンバーが登場し、登場時はパリピ的なサングラスをかけていた、なち(ボーカル&ギター)がそれを外してラメのフェイスペイントが施された表情をあらわにすると「ナイスなガール」からスタートし、そのシンプルすぎるくらいにストレートなギターロックサウンドが煌めくように響く。なちのボーカルも音源よりもはるかに力強く、逞しく(声質も太く)感じられるのは自分が半年ほど前に見た時からライブを重ねてきたことの成果だろう。

バンドは(一応初の全国流通ということらしい)新作EPをリリースしたばかりであり、その中に収録されている「ヘイまま!プリーズコールミー」はごうけ(ドラム)のリズムがさらにバンドの演奏の力強さを引き出す曲となっており、女性のみのバンドとなるととかくかわいさに言及されることも多いが、このバンドのロックさを見せつけてくれる曲である。

しかしそんな曲でるみなすが早くもギターの弦を切ってしまったことによって修復のために袖に引っ込むというタイミングで、なちはこのツアーの概要を説明するのであるが、今回のツアーが3本なのはこの日の横浜がレイラとDの地元で、次の仙台はるみなすとごうけの地元、ファイナルの下北沢はSHELTER主催だからということであるが、なちの地元の新潟は金銭的な理由でレイラからNGが出たということで行けず、という実に切ない裏事情を明かしたり、なちの兄がレイラの三浦太樹と名前の漢字、誕生日まで同じという奇跡のシンクロっぷりを明かす。ある意味ではこのツアーはそうした見えない力に導かれたものなのかもしれないとすら思う。

そうしたMCで繋いでいる間にるみなすが弦を張り替えて戻ってくると、続く「スケボー泥棒!」も新作収録曲なのであるが、インタビューでは盗まれたわけではなくてなちのアパートで管理されていたというエピソードを話していたが、そんな身近な経験がこれだけキャッチーなギターロックサウンドとなってたくさんの人に響いているというあたりがサバシスターの最大の魅力と言えるだろう。

するとなちはおなじみのプレーリードッグのぬいぐるみの「しげちゃん」を手にして、その存在への愛情をそのまま「しげちゃん」という、メロディとサウンドだけ聴いたら完全にバラードのラブソングであるのに、その対象がバンドのマスコットキャラ的な存在に向けられていて、しかもそれはなちではなくてごうけのものであるという設定まで含めて面白い。しかも歌詞にも「しげちゃん」だけではなく「しげっち」というフレーズも含まれているのが、呼び方統一されてないんかい、と心の中でツッコミを入れたくなるのである。というかツッコまざるを得ないくらいにキャッチーということである。

するとDとごうけの跳ねるようなリズムが観客の体を揺らしてくれる「アイリー」ではるみなすが目元に両手の指を当てるような仕草を見せたりと、ただ演奏するだけではなくてメンバーのキャラクターの持つポップさも最大限に発揮しながら演奏することによって、歌詞に登場する

「ここは夢の基地」

というフレーズが観客にとってはまさに今ここであることを感じさせてくれると、「スケボー泥棒!」の勘違いとは違ってリアルななちの体験がギターを掻き鳴らしながら歌われる「ジャージ」が、やはり個人的な歌詞でありながらもみんなの曲になっていくように響いている。個人的にはこの曲にこそこのバンドの体現しているロックバンドとしての魔法のようなものが宿っていると思う。特別なこと、誰もやっていないことをやっているわけではないのに、他に絶対誰もできないような音楽になる。そんな選ばれたロックバンドにしかかからない魔法が。

そしてなちがこの日の物販にランチェキ(ランダムチェキのことらしい)があり、それはこの日限定であることとともに、ラスト2曲を駆け抜けていく意気込みを口にすると、あえてラッキーなことを逃がすことによって、さらなるラッキーが舞い込んでくる、つまりは聴き手を直接的に励ましているわけでもないのに前向きな気持ちにさせてくれるという、文学的なわけでもなければ画期的な言い回しや単語を使っているわけでもないのにこのバンドにしか歌えない曲になっている「タイムセール逃してくれ」がやはり抜群にキャッチーなメロディに乗ることによってそのメッセージをダイレクトに感じさせてくれると、最後に演奏されたのは自己紹介的な「サバシスター's THEME」で、きっとここにいた人のほとんどはもうこのバンドの存在を知っていただろうけれど、ただひたすらにその楽曲と鳴らしている音を聴けばこのバンドがどんなバンドなのかということがわかる。なちとるみなすが思いっきり弾きまくるギターのサウンドと姿は、これからきっとすぐにこの規模じゃライブを見れなくなるだろうなと予感させ、観客の

「ごうけちゃん、セトリちょうだい!」

という声に反応してセトリ用紙を客席に投げ入れたごうけは良い肩をしていた。これからバンドがそうして遠く、高く飛んでいくことを示すかのように。

1.ナイスなガール

2.ヘイまま!プリーズコールミー

3.スケボー泥棒!

4.しげちゃん

5.アイリー

6.ジャージ

7.タイムセール逃してくれ

8.サバシスター's THEME

・Dr.DOWNER

ライブを見るのはめちゃくちゃ久しぶり(バンドをプロデュースしたゴッチ率いるアジカン主催のライブ以来だろうか)なDr.DOWNER。こうして活動をずっと続けてくれているのは嬉しい限りである。

セッティングとサウンドチェックをメンバー自らでしてそのまま本番へと突入すると、まだかつてライブを見ていた頃はギリ若手(アジカンの後輩だったから)だった猪股ヨウスケ(ボーカル&ギター)も星野サトシ(ベース)もすっかりおじさんと言えるような見た目になったな、と思うし、星野はちょっと玉袋筋太郎に似てきたな、とも思うのだけれど、猪股のもっさりとした長めの髪は全く変わっていないし、何よりも一音目を鳴らした瞬間の爆音のパンクサウンドの衝動はまるで若手時代そのままというか、むしろあの当時よりもさらに鬱屈したものを爆発させているような感すらある。

自分がライブを見ていた時はまだギターが頭に光るツノをつけていたのが異彩を放ちまくっていた(横浜アリーナのNANO-MUGEN FESに出た時に何十メートルもあろうかというシールドをアンプに繋いで客席を練り歩きながらギターを弾いていた)高橋ケイタだったのだが、はるか前に高橋は脱退し、今はふなやまをギターに迎えているが、激しいドラミングでバンドのパンクなビートを担う小石トモアキは健在であり、「燃えろ、バーストシティー」あたりは今の世の中を生きるパンクスとしての視点を社会に向けている曲だ。つまりはいろんなことが変わってもDr.DOWNERというバンドの核は全く変わっていないということがこの段階ですでにわかるのが嬉しい。

熱狂的なDeNAベイスターズファンバンドマンとしても一部では有名な猪股はこの日から相鉄線が東急線と繋がったことによって便利になったことを口にするあたりはさすが神奈川のバンドであるが、

「俺は天王町って駅に住んでるからあんまり恩恵はないんだけど、駅前のイオンの中にある、くら寿司だっけ?はま寿司だっけ?とりあえず回転寿司屋によく行ってます」

とプライベートを曝け出すと、

「醤油刺し舐めてんの?(笑)」

と星野が時事ネタをぶっ込んでくるやんちゃさも全く変わっていないが、人気のあるバンドだったら口にしたら炎上しそうなことも構わずに口にするというあたりがやはりパンクバンドだなと思うし、

「こういう大人にならないようにしてください(笑)」

と言いながらも、その爆裂するパンクサウンドに乗る歌詞はどこまでも市井を生きる負け犬の生活者の視点だし(そこはある意味ではゴッチの視点に通じるし、だからこそ信頼しているのだろう)、その歌詞も含めて今でもDr.DOWNERはカッコいいパンクバンドだなと思う。何もかもが全くブレていないというか。

最近は大きな展開をしたり、ガンガンライブをやったりしているわけでもないけれど、それでもバンドは昨年にアルバム「End Roll」をリリースしており、そこに収録されている曲たちも演奏されるのであるが、良い意味で今までと全く変わらないDr.DOWNERのパンクサウンドである。ただそこから感じられる音と歌詞の説得力はやはり若手バンドのそれとは全く違うというか、歌詞になっている様々なことを日常を生きる上で経験して生きてきた人生がそこに滲み出ている。つまりは今のDr.DOWNERのリアルがそのまま音として鳴っているということ。この日ライブを見ていて「やっぱりかっけぇな」と思った最大の理由はそれである。

猪股は

「だいたいの人にはもう死んだと思われてますが、今月はまだライブがあります」

と言ったりしていたが、まだまだDr.DOWNERは死んでいない。今もこうしてずっとライブをやってきた横浜のライブハウスで、コロナ禍を経てもずっと音を鳴らし、叫んでいる。自分たちは今ここでこうやって生きているということを示すかのように。久しぶりにライブを見れたことはもちろん、そのライブをやっている姿と鳴らしている音があの頃と変わらず、いや、あの頃よりもカッコ良かったのが本当に嬉しかった。「ライジング」をリリースした年の年間ベストのTOP10に入れるくらいにこのバンドを評価していたのはゴッチがプロデュースしたからじゃない。このバンドの音楽と生き様がカッコよかったからだ。

・レイラ

ツアー初日のこの日のトリはレイラ。横浜がホームであるだけに、それは錦を飾るという面もあるのだろうけれど、実際にサポートのベースとドラムと三浦太樹(ギター)とともにステージに現れた有明(ボーカル&ギター)が

「横浜のバンド、レイラです」

と自己紹介したあたりからもこの街と会場への想いを感じられる。

すると研ぎ澄まされて絞り込んだ音数の中で有明が歌い始める「話をしよう」からはサバシスターとは全く違う、ストレートではなくて構築されたバンドサウンドだからこその引き算を感じさせるのだけれども、曲後半から三浦が俺たちの本質はこれだとばかりに一気にノイジーなギターサウンドに場内が包まれていく。音源で聴いた時は有明の透明感のある澄んだ歌唱という要素もあって、ポップなバンドだというイメージを持っていたのだが、どうやらそういうわけではないということがこの1曲目の段階ですぐにわかる。

それはのっけからそのギターのノイジーさを押し出しながらも、そこにメロディのキャッチーさを融合させるという、シューゲイザー、オルタナ的なギターロックバンドへとこのバンドのイメージを移行させる最新シングル「WANDERLAND」もそうであり、リズム隊が脱退して2人だけになった時は活動自体も少し滞っていた(この日有明もMCで口にしていた)ような感じもあったのだが、サポートメンバーを含めてのバンドサウンドはそうしたブランクを全く感じさせないくらいに仕上がっている感がある。それはこのツアーに向けて作り上げてきたものでもあるのだろう。

そうしてバンドのイメージが音源から変わったことによって、三浦がステージ前に出てきてギターを掲げてから思いっきり掻き鳴らす「Emma」でも轟音サウンドでありながらもサビでは観客の腕が上がるくらいにやはりその鳴らしたいサウンドとメロディのキャッチーさのバランスは実に絶妙であると感じられる。

するとやはり話題は先ほどサバシスターがMCで言っていた、なちの兄と三浦が同じ名前かつ同じ誕生日だということになるのだが、三浦の誕生日はヒトラーと同じであるという、わかりやすいしインパクトはあるけれど実にリアクションしづらいという感じに客席がなると、なちの兄も同じように自分の誕生日がヒトラーと同じであると言っていたことを明かす。そこまで同じであるが故にもはや同一人物であるとすら言われ、なちには

「兄に見えてきた…」

とまで言われているらしい。つくづく運命的な対バンである。

しかし通じ合っているのはそこだけではなく、ごうけが絶対このツアーでやってほしいとリクエストしてくれたという、どちらかというとテンポ的にはバラードと言える「Flyaway!」からは轟音であるが故の抒情性を感じさせながら、タイトル通りに春になったので今の季節に似合う曲として演奏された「春風」では有明のポップでありながらもその轟音バンドサウンドに負けないような声量のボーカルをしっかりと響かせる。それはこのライブハウスという規模が似合うようなものでもあるのだが、タイプはまるっきり違うけれどサバシスター同様にもっと広い会場で鳴っていてもおかしくないような楽曲と演奏のポテンシャルを感じるだけに、例えばホールなどでどんな音のバランスでライブをするのかを見てみたくなる。その時には有明のボーカルの力もさらに向上しているはずだ。

すると有明が前述の通りに、本当はもっと早くこの対バンツアーをやりたかったが、話があった去年の夏頃には自分たちの体制が整っていなくて、月に1本くらいしかライブができない状態であっただけにこの時期になったことを明かすのだが、これからはガンガンライブをやっていくという意思を示すと、意識を集中して耳を澄ませば微かに聴こえてくるくらいの音量のギターの音色がサビに入ると一気に爆音かつ轟音になるというバンドサウンドの押し引きのダイナミクスを感じさせてくれる「アパートの中で」で一気に火をつけ、三浦はさらに強くエフェクターを踏み込み、ステージ前に出てきてギターを暴発させるかのように轟音を鳴らす。

さらにはその轟音を最後にピークに持ってくるかのような、バンドの影響源がよくわかるタイトルの「透明少女」では先ほどまではメガネをかけていたサポートドラマーがメガネを外して、有明に合わせて歌詞をマイクを通さずとも口ずさみながら思いっきりドラムを叩いていた。そうやってサポートという枠に収まらないくらいに身も心もバンドの一員になってくれる人が力を貸してくれている。その光景がこのバンドへの期待値をさらに高くしてくれた。そこまでしてくれる人が周りにいてくれるバンドということだから。

アンコールでは有明が先にステージに出てくると、いつも最前にいてくれるという観客にどうやって毎回最前に来ているのかを問いかけながら、

「横浜は楽しかったですか?みんなにもこの場所に来て欲しかったし、サバシスターにもここでライブをやって欲しかった。みんながここを好きになってくれたら嬉しいです」

と、この横浜という街とF.A.Dという会場への愛情をストレートに口にすると、最後には風が一気に吹き抜けていくように轟音が通り過ぎていくような、タイトル通りに

「世界はつまらない」

と歌い、だからこそこうして音楽で少しでも今生きているこの世界を「楽しい」と感じられるものにしていくようにという願いを感じる「つまらない」を鳴らした。そう、やっぱりこうしてF.A.Dに来てライブを見るのはいつだって楽しい。だからやめられないんだ。それを確かに感じさせてくれた1日であり、バンドたちのライブだった。

ツイッターなんかを見ているとたまーに「今の若い人はギターが鳴ってる音楽を聴かない」みたいなツイートを目にすることがある。確かにハンブレッダーズも時代はHIPHOPと歌っていたけれど、どう考えても若い人であるサバシスターもレイラも思いっきりギターを鳴らしまくっている。もちろんそのギターのサウンドはそれぞれ違う。自分たちの鳴らしたいギターのサウンドだからだ。そのギターの音を聴きに来ている人もやはり若い人ばかり。そんな光景を見ていると、ツイッターでそう言う奴は自分がギターが鳴ってる音楽を聞かない、ライブを見に行かないだけなんだろうなと思う。そう思うくらいに、これからもこの国ではギターが鳴っている音楽を聴いて育った若者たちが、ステージに立ってギターを鳴らしてくれるんだろうなと思った。そう思えるのが本当に嬉しいのは、自分が今でもそうした音楽を聴くのが、ライブを見るのが1番カッコいいと思えるからだ。

1.話をしよう

2.WANDERLAND

3.Emma

4.Flyaway!

5.春風

6.SEASIDE

7.アパートの中で

8.透明少女

encore

9.つまらない

ツタロックフェス2023 supported by Tポイント @幕張メッセ国際展示場9〜11ホール 3/19 ホーム

THE SUN ALSO RISES vol.181 ハルカミライ / THE BAWDIES @F.A.D YOKOHAMA 3/16