Panorama Panama Town ONE MAN LIVE 「Dance for Sorrow」 @下北沢BASEMENT BAR 7/14

- 2023/07/15

- 00:21

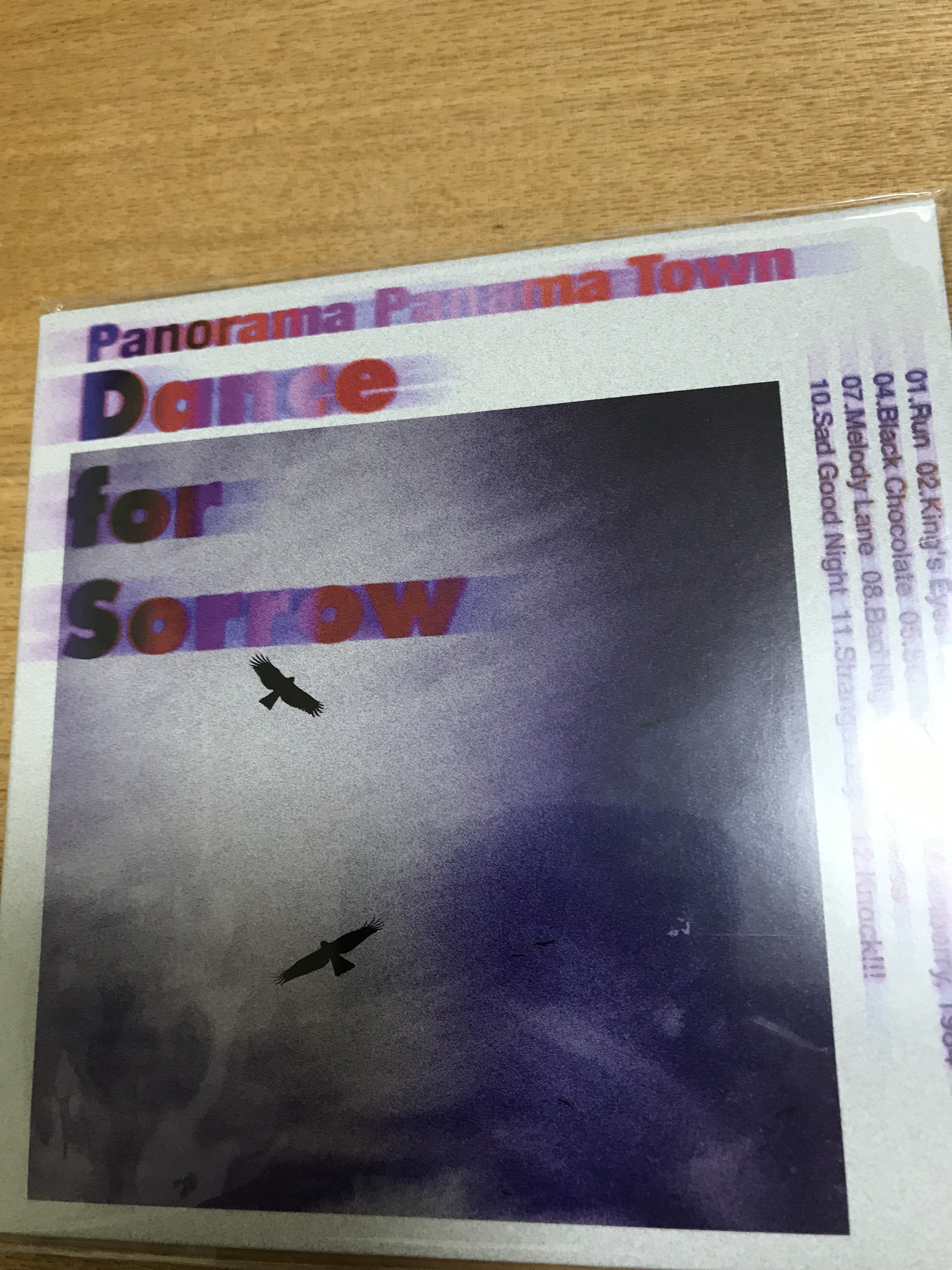

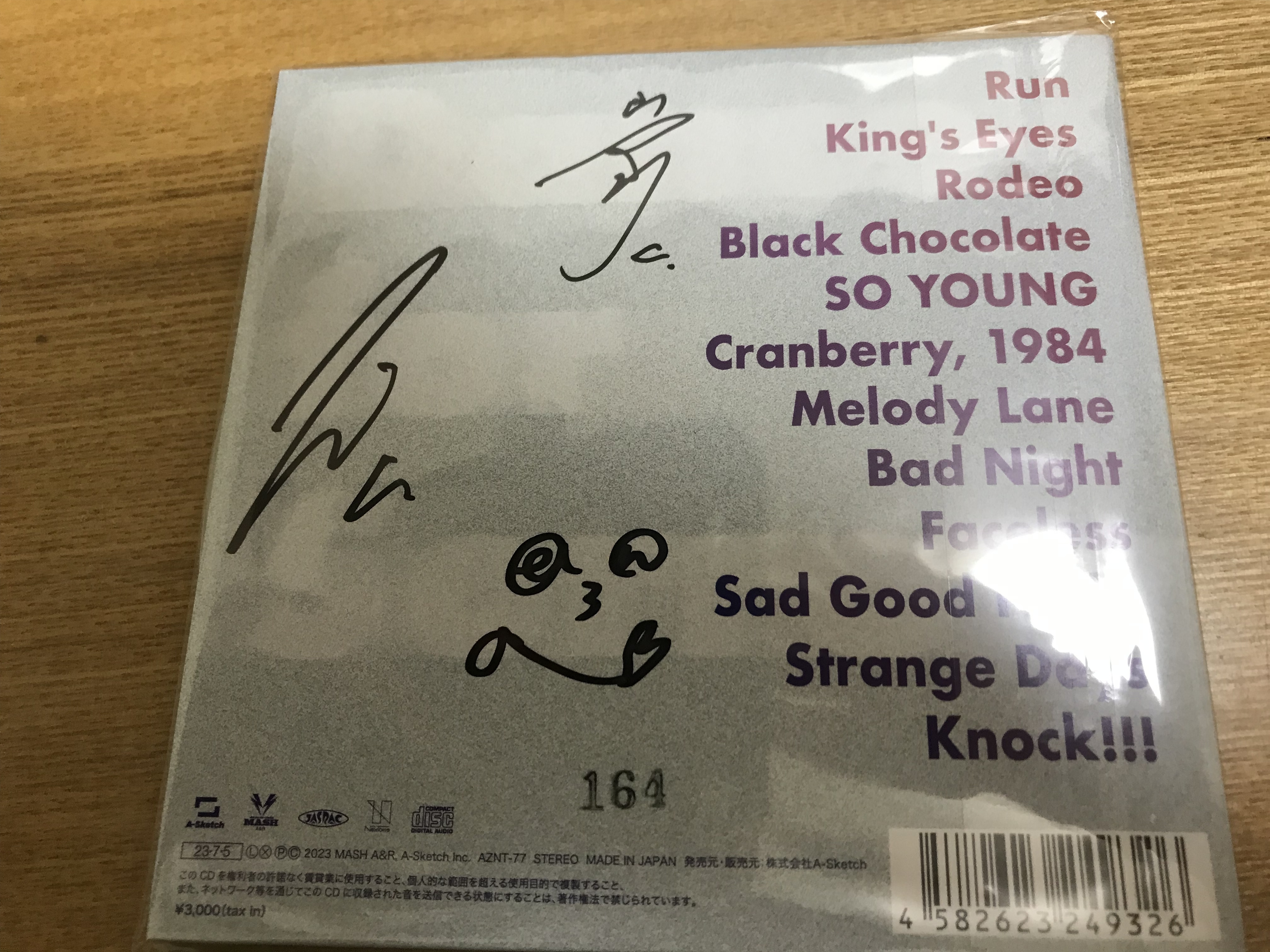

2021年にアルバム「Faces」をリリースして以降もライブではガンガン新曲を演奏し、それが配信されるたびに期待が高まるばかりだったPanorama Panama Townがついに今月ニューアルバム「Dance for Sorrow」をリリース。そのリリースライブとなるのがこの日の、すでにバンドのホームグラウンドと言ってもいいライブハウスである下北沢BASEMENT BARでのワンマンである。

このキャパでのワンマンということでソールドアウトの満員の中、物販でしっかり会場限定のアルバムCDを購入して待っていると、開演時間の19時30分(下北沢が遠い立場としては余裕で間に合う時間なのは嬉しい)を少し過ぎたあたりで場内が暗転すると、おなじみのSuede「Beautiful Ones」のSEでメンバーが登場。先頭のタノアキヒコ(ベース)はフォーマルさを感じるセットアップで、どこか浪越康平(ギター)もオオミハヤト(サポートドラム)もそうしたフォーマルさをどこか感じさせる中で、岩渕想太(ボーカル&ギター)はこの日はサングラスをかけている。その長身痩躯の整った顔立ちも含めてもはらモデルのようにすら見えるのであるが、その岩渕が

「OK?OK?」

と観客に確認すると、オオミのドラムの激しい連打を軸としたイントロのセッション的な演奏でメンバー全員の音が重なってから、浪越の特徴的な、実にクセになるリフによる「King's Eyes」からスタートするのであるが、タノも早くもステージ前に出てきてその身を大きく揺さぶりながらグルーヴを生み出す姿からもわかるように、音源だとクールなイメージも抱くような近年のパノパナの曲はライブだと全く違う熱量を放出しているし、それはこの超接近戦とも言えるような規模のBASEMENT BARに満員の観客が詰めかけ、腕を振り上げているからでもあるだろう。

それは自分が個人的に今最もこのバンドの曲でライブで化ける曲だと思っている「100yen coffee」でもそうであり、浪越のギターリフがどこかニューウェーブ的な感触も持つ曲であるが、ライブで聴くとダンサブルなロックンロールでしかないし、それは実は今のロックバンドシーンにおいても他に鳴らしているバンドがいないものであると思う。タノは早くも汗を飛び散らせるようにして頭をブンブン振ってベースを鳴らすからこそ、この曲はこうしてライブで真価を発揮できる曲になり、毎回のように演奏される曲になったのだ。

「最悪な夜に(笑)」

とサングラス越しであるがゆえに表情はわからないけれど、どこか悪戯っぽく岩渕が言ってから演奏された「Bad Night」はアルバムに収録される前、配信で単曲リリースされる前からライブで演奏されてきた曲であるが、だからこそすでに練り上げられたグルーヴをもってして鳴らすことができるのであるし、やはりこうしてライブハウスでパノパナのライブを見てみんなで腕を挙げて飛び跳ねているという夜はどう考えても最高な夜なのである。

ちなみにこの日はドリンクバーにてこの曲のタイトルのカクテルが販売されていたのだが、甘くてめちゃくちゃ飲みやすいがゆえに飲み過ぎて最悪な夜になってしまうというイメージで作られたものらしい。その辺りもこのライブハウスとバンドの関係性が垣間見える。

そんなパノパナの止まらずに走り続けて行くという意志を刻み込んだかのような「Run」はアルバムに先駆けて配信され、どこか神聖さすら感じさせるMVも公開されている曲であるが、アルバムでは音源だけ聴くとドラムのビートが打ち込みのように規則的な曲も多いが、そのビートにライブで熱量を吹き込んでいるのは間違いなくオオミの生のドラムであり、サポートという立場でありながらも学生時代からの仲ということもあってもはやバンドには欠かせない存在であるし、パノパナが走り続ける大事なエンジンとすら呼べる存在でもある。正確無比でありながらも爆発力を感じさせるというスタイルはこのバンドで叩くためのドラマーと言ってもいいくらいに見える。

そうした曲たちが続く中でニューウェーブ的であったり、あるいはカッティングであったりという様々な手法で曲を彩りながら我々を踊らせてくれる浪越のギターがもはやシンセかと思うくらいの音を奏でるという魔術師的なセンスとテクニックを存分に発揮する「Faceless」でも岩渕のボーカルがサビで一気にトーンもキーも上がることによる展開で熱さを感じさせると、間奏では浪越もタノも前に出てくるようにして演奏し、岩渕も早くも極まってきたのか、バスドラに足をかけてジャンプするようにしてギターを弾くというパフォーマンスを見せる。そんな岩渕は「Faceless」というタイトルの曲であるにも関わらずサングラスを外して自身の顔をあらわにするのであった。

曲間にはスタッフが前や奥に詰めてもらうように観客にアナウンスするくらいの満員っぷりで、それも岩渕が言ったように

「1年半ぶりのワンマン」

というファンが待ち望んだ日であることを考えると当然であるとも言えるのだが、アルバムがリリースされたばかりということでここまでは完全に新モードであるのだが、そんなモードの中に挟まれるのがじっとりとしたグルーヴと岩渕の節回しを感じさせてくれるような「ラプチャー」であり、岩渕がマイクスタンドを握りしめるようにして歌う姿も独特の色気に満ちているのであるが、それまではサウンドや雰囲気に合わせた、低いように見えて実は1番熱い炎を思わせるような青い照明がステージを照らしていたのが、この曲では燃え盛るような真っ赤な照明に切り替わってメンバーを照らすというのも実に良く似合っている。

それはまるでメンバーや観客の感情こそがこのタイトルのようである「氾濫」もそうであり、やはり赤い照明がステージを照らすというのは「ラプチャー」から連なる流れであるのだが、この1曲の中で急激に展開していくのが当時のパノパナの詰め込みっぷりを感じさせるし、その後半で歌ではなくて浪越のメロディでキャッチーさを感じさせるような構成はこのバンドにしかできないものだろうし、それはライブバンドでますます極まってきている今だからこそよりメリハリのついた表現・演奏になっていると言っていいだろう。こうして新作曲だけでなく過去曲も輝きを増しているのを見ると、アルバムが出たばかりだというのにあらゆる過去曲を今のパノパナのライブで聴きたいと思ってしまう。

その燃え盛る流れに連なる最新作収録曲は灼熱の祭囃子とでも言うような性急なリズムとリフが絶え間なく鳴らされる「Rodeo」であるのだが、もちろんこの曲で恒例のタノのサングラス姿も見れるのがさらにテンションが上がって我々を踊らせ、サビでは腕を振り上げながらタイトルフレーズを叫ばせてくれるのであるが、最後にはタノもサングラスを思いっきり放り投げるくらいに漲りまくっている。そうしたアクションがさらに熱くさせてくれるのであるが、それはもはやダイブなんかが起きても(さすがに起きないけど)おかしくないと思うくらいのものであり、そうした衝動を激らせてくれるロックバンドのライブであるということだ。

今ではこのBASEMENT BARでオールナイトイベント(この日もこのライブが終わった後に開催されるという凄まじいスケジュール)を定期的に開催しているバンドであるが、ジャケットを脱いだ岩渕はこのBASEMENT BARがまだメンバーが上京する前に初めて音を聴いて呼んでくれたライブハウスであり、だからこそここをホームにしたいと思って活動してきたというこの場所への思いを口にする。オールナイトではないが主催イベントなり、パノパナの日なりで、もはや自分にとってはこのバンドを見るために来る場所になりつつあるBASEMENT BARであるが、意外にもここでワンマンをやるのはこの日が初めてだという。そうした言葉がこの日のライブをより一層特別なものにしてくれるのである。

そんな若手時代のことを思い出させながら、今も当時と変わらない衝動や音楽への思いを持ってバンドを続けているということを感じさせるような「SO YOUNG」はサビのタイトルフレーズで飛び跳ねたくなるくらいに、新作収録曲の中では陽性のムードや雰囲気を持った曲である。そこからはグルーヴというよりもこのバンドの持つメロディそのものの美しさを感じさせてくれるし、やっぱりそれこそがサウンドがどれだけ変化しても(今や初期のミクスチャー的な曲はおそらく出てこないだろう)変わらないこのバンドの持ち味だと言えるだろう。

そのこのバンドのメロディアスさを感じさせる新作曲が「Cranberry,1984」であり、この後のMCでも、アルバムリリース時の岩渕の楽曲解説ツイートでも語られていた通りに、1984というのはメンバーが生まれた年ではなくて、岩渕の両親が出会った年であるという。だからこそそんな1984年にタイムスリップするかのように、この曲では敢えて淡々としたリズムを刻むオオミのドラムを軸とした削ぎ落としたサウンドが今のこの瞬間をもセピア色に映し出すかのようですらある。1984年というと自分もまだ生まれていないだけにどんな時代だったのかは検討もつかないのであるが、それでも岩渕の両親が幸せな時間を過ごしていた時代だということだけは伝わってくるし、岩渕がその両親から愛されていて、自身も心から愛しているということもまたその音から伝わってくるのである。

そんなメロディアスな流れの果てだからこそ、タイトルにもMelodyという単語が入っている「Melody Lane」が演奏されるのであるが、やはりこのメロディというものを前面に押し出すためのサウンドでありながらも、そこにこのバンドだからこその強力なグルーヴを感じさせてくれる。

しかしながらなぜ岩渕は「Cranberry,1984」という両親と向き合うような曲を今になって作ったんだろうか?と思っていたのだが、その理由を明かすように

「1月に父親が亡くなって。その前からそういう状態だったから覚悟してたんだけど、それでも実際に亡くなったらめちゃくちゃ悲しくて。でも止まっちゃいけないなと思ってその5日後にはSHELTERでライブやったり、いろんなライブ観に行ったりクラブに行ったり…もちろんここにも何回も来たんだけど、そうして音を聴いて踊ることによって「楽しい」って思った。音楽の力の凄さを実感したっていうか。そうして悲しみを抱えたままで踊るっていうのを今回の「Dance for Sorrow」っていうアルバムのタイトルにした」

というエピソードを語る。まさかそんなことがあったとは…と思ってしまうくらいに観客も音を立てることすらなくじっとその言葉に耳を傾けていた。それはきっと普段そうしたことを口にしない岩渕だからこそ、この話が曲、作品の核心に迫るものだということをわかっていたのだろうし、その言葉を聞き逃すまいと思っていたのだろう。そうした意味でもこれまでで最も岩渕の個人的な感情や体験がリアルに表出したのが今作の「Dance for Sorrow」というアルバムであると言えるのかもしれない。

そんな岩渕の心象が

「新宿駅東口ローソンの前でタバコをふかしてた

どこに行ってもそこにあって

今までのこと思い出して」

という情景を鮮明に描写する歌詞として現れるのは、浪越がイントロでシンセを弾くというマルチプレイヤーっぷりを発揮する「Knock!!!」であるのだが、

「胸の奥の奥の錆び付いたドアをノックしてきたのは 君の方なのに」

というフレーズによってドアが開いて行くような開放感は、コロナ禍からバンドが、ライブハウスが、そして我々観客がライブというものを取り戻してきたような感覚を感じさせてくれる。そんな光が確かに降り注ぐような感覚がこの曲にはあるのは、昨年までの声が出せなかったり、収容人数が減らされていたライブハウスでも新曲として演奏された曲が今こうして完成形として我々の前で鳴らされているからだ。もしこのバンドのドアをノックしたのが我々だというのならば、これからも何回だってノックし続けようと思う。その果てにこんな素晴らしいアルバムが聴けて、こんなにカッコいいライブが見れるのだから。

浪越の鳴らすハイトーンなギターサウンドとオオミの規則的なリズムが頭だけでなく体も心地良く揺らしてくれるのは、岩渕が

「頭が揺れる」

というフレーズを繰り返す「Strange Days」であるのだが、その岩渕の横で頭を揺らしまくりながらベースを弾くタノのグルーヴマスターっぷりはやはりこのバンドのダンサブルさを支えているし、視覚的に最も踊るように演奏しているメンバーであるとさえ思うのである。その逆サイドでは浪越が前に出てきて表情はほとんど変わらないままでギターを弾きまくるというのも対照的でありながらも実にこのバンドらしい構図である。

そんなライブの最後に演奏されたのはこの流れの中で聴くと一際キャッチーというか、ポップにすら聴こえる「Black Chocolate」であり、甘さしかないような幸せな人生の中にも少しばかりの苦さがあるということを感じさせてくれるような男女の関係を描いた曲であるが、やはり岩渕の歌詞は単なるラブソングではなくて、どこか詩的であり小説的でもあると思う。バンドのグルーヴの強さはもちろん、なんらかの形でその歌詞にもスポットがもっと当たって欲しいと思ったのは、最後に

「もっとデカいとこでもワンマンができるように!」

とこのバンドがまだそうしたステージに立つことを諦めていないから。こんなライブを観たらいつかまたそうした場所で見てみたいと思わざるを得ないし、このバンドはオーディションを勝ち抜いてシーンに登場した時から凄かったが、その時やフェスに出まくったりしていた時より今の方が圧倒的に凄いと思うから、そうした場所で観たいと思うのである。

観客のアンコールを求める手拍子に応えて再びメンバーがステージに現れると、

「やっぱり最高の夜になったね(笑)」

と「Bad Night」とは真逆のことを言ってから演奏されのはオオミの力強いドラム、タノのうねりまくるベース、浪越の刻んだりエフェクティブになったりするギター、岩渕の張り上げるようなボーカルというバンドの鳴らす音の全ての要素が合わさることによってそう思わせてくれる「Sad Good Night」。それはこの後のオールナイトイベントも含めてというものだったのかもしれないが、さすがに起きてられずということで、自分の最高の夜はここまでだったが、もっとたくさんの曲でそのグルーヴを存分に浴び続けていたいと思った。それくらいに今のこのバンドは本当に強いし、だからこそロックバンドのライブが好きな人にこそ今のこのバンドのライブを観て欲しいと心から思っている。

岩渕もそうであるが、パノパナは不器用なメンバーたちによるバンドだと思ってきた。いろんなタイミングで上手いことやってたら、今はもっとデカいステージに立っていたりしたかもしれない。でもそうした立ち回りができないような人たちだからこそ、悲しみの中で踊り続けるという自身の内面に向き合うような作品で自分たちが

「最高にカッコいいアルバム」

と言える音楽を作ることができたのだ。その自信がそのままライブで鳴らす音として鳴っている。やはり今こそパノパナは最強だと言えるし、これからも最高の夜を更新していく。それを続けていれば、絶対にもっと良い景色を一緒に観に行くことができると信じている。

1.King's Eyes

2.100yen coffee

3.Bad Night

4.Run

5.Faceless

6.ラプチャー

7.氾濫

8.Rodeo

9.SO YOUNG

10.Cranberry,1984

11.Melody Lane

12.Knock!!!

13.Strange Days

14.Black Chocolate

encore

15.Sad Good Night

このキャパでのワンマンということでソールドアウトの満員の中、物販でしっかり会場限定のアルバムCDを購入して待っていると、開演時間の19時30分(下北沢が遠い立場としては余裕で間に合う時間なのは嬉しい)を少し過ぎたあたりで場内が暗転すると、おなじみのSuede「Beautiful Ones」のSEでメンバーが登場。先頭のタノアキヒコ(ベース)はフォーマルさを感じるセットアップで、どこか浪越康平(ギター)もオオミハヤト(サポートドラム)もそうしたフォーマルさをどこか感じさせる中で、岩渕想太(ボーカル&ギター)はこの日はサングラスをかけている。その長身痩躯の整った顔立ちも含めてもはらモデルのようにすら見えるのであるが、その岩渕が

「OK?OK?」

と観客に確認すると、オオミのドラムの激しい連打を軸としたイントロのセッション的な演奏でメンバー全員の音が重なってから、浪越の特徴的な、実にクセになるリフによる「King's Eyes」からスタートするのであるが、タノも早くもステージ前に出てきてその身を大きく揺さぶりながらグルーヴを生み出す姿からもわかるように、音源だとクールなイメージも抱くような近年のパノパナの曲はライブだと全く違う熱量を放出しているし、それはこの超接近戦とも言えるような規模のBASEMENT BARに満員の観客が詰めかけ、腕を振り上げているからでもあるだろう。

それは自分が個人的に今最もこのバンドの曲でライブで化ける曲だと思っている「100yen coffee」でもそうであり、浪越のギターリフがどこかニューウェーブ的な感触も持つ曲であるが、ライブで聴くとダンサブルなロックンロールでしかないし、それは実は今のロックバンドシーンにおいても他に鳴らしているバンドがいないものであると思う。タノは早くも汗を飛び散らせるようにして頭をブンブン振ってベースを鳴らすからこそ、この曲はこうしてライブで真価を発揮できる曲になり、毎回のように演奏される曲になったのだ。

「最悪な夜に(笑)」

とサングラス越しであるがゆえに表情はわからないけれど、どこか悪戯っぽく岩渕が言ってから演奏された「Bad Night」はアルバムに収録される前、配信で単曲リリースされる前からライブで演奏されてきた曲であるが、だからこそすでに練り上げられたグルーヴをもってして鳴らすことができるのであるし、やはりこうしてライブハウスでパノパナのライブを見てみんなで腕を挙げて飛び跳ねているという夜はどう考えても最高な夜なのである。

ちなみにこの日はドリンクバーにてこの曲のタイトルのカクテルが販売されていたのだが、甘くてめちゃくちゃ飲みやすいがゆえに飲み過ぎて最悪な夜になってしまうというイメージで作られたものらしい。その辺りもこのライブハウスとバンドの関係性が垣間見える。

そんなパノパナの止まらずに走り続けて行くという意志を刻み込んだかのような「Run」はアルバムに先駆けて配信され、どこか神聖さすら感じさせるMVも公開されている曲であるが、アルバムでは音源だけ聴くとドラムのビートが打ち込みのように規則的な曲も多いが、そのビートにライブで熱量を吹き込んでいるのは間違いなくオオミの生のドラムであり、サポートという立場でありながらも学生時代からの仲ということもあってもはやバンドには欠かせない存在であるし、パノパナが走り続ける大事なエンジンとすら呼べる存在でもある。正確無比でありながらも爆発力を感じさせるというスタイルはこのバンドで叩くためのドラマーと言ってもいいくらいに見える。

そうした曲たちが続く中でニューウェーブ的であったり、あるいはカッティングであったりという様々な手法で曲を彩りながら我々を踊らせてくれる浪越のギターがもはやシンセかと思うくらいの音を奏でるという魔術師的なセンスとテクニックを存分に発揮する「Faceless」でも岩渕のボーカルがサビで一気にトーンもキーも上がることによる展開で熱さを感じさせると、間奏では浪越もタノも前に出てくるようにして演奏し、岩渕も早くも極まってきたのか、バスドラに足をかけてジャンプするようにしてギターを弾くというパフォーマンスを見せる。そんな岩渕は「Faceless」というタイトルの曲であるにも関わらずサングラスを外して自身の顔をあらわにするのであった。

曲間にはスタッフが前や奥に詰めてもらうように観客にアナウンスするくらいの満員っぷりで、それも岩渕が言ったように

「1年半ぶりのワンマン」

というファンが待ち望んだ日であることを考えると当然であるとも言えるのだが、アルバムがリリースされたばかりということでここまでは完全に新モードであるのだが、そんなモードの中に挟まれるのがじっとりとしたグルーヴと岩渕の節回しを感じさせてくれるような「ラプチャー」であり、岩渕がマイクスタンドを握りしめるようにして歌う姿も独特の色気に満ちているのであるが、それまではサウンドや雰囲気に合わせた、低いように見えて実は1番熱い炎を思わせるような青い照明がステージを照らしていたのが、この曲では燃え盛るような真っ赤な照明に切り替わってメンバーを照らすというのも実に良く似合っている。

それはまるでメンバーや観客の感情こそがこのタイトルのようである「氾濫」もそうであり、やはり赤い照明がステージを照らすというのは「ラプチャー」から連なる流れであるのだが、この1曲の中で急激に展開していくのが当時のパノパナの詰め込みっぷりを感じさせるし、その後半で歌ではなくて浪越のメロディでキャッチーさを感じさせるような構成はこのバンドにしかできないものだろうし、それはライブバンドでますます極まってきている今だからこそよりメリハリのついた表現・演奏になっていると言っていいだろう。こうして新作曲だけでなく過去曲も輝きを増しているのを見ると、アルバムが出たばかりだというのにあらゆる過去曲を今のパノパナのライブで聴きたいと思ってしまう。

その燃え盛る流れに連なる最新作収録曲は灼熱の祭囃子とでも言うような性急なリズムとリフが絶え間なく鳴らされる「Rodeo」であるのだが、もちろんこの曲で恒例のタノのサングラス姿も見れるのがさらにテンションが上がって我々を踊らせ、サビでは腕を振り上げながらタイトルフレーズを叫ばせてくれるのであるが、最後にはタノもサングラスを思いっきり放り投げるくらいに漲りまくっている。そうしたアクションがさらに熱くさせてくれるのであるが、それはもはやダイブなんかが起きても(さすがに起きないけど)おかしくないと思うくらいのものであり、そうした衝動を激らせてくれるロックバンドのライブであるということだ。

今ではこのBASEMENT BARでオールナイトイベント(この日もこのライブが終わった後に開催されるという凄まじいスケジュール)を定期的に開催しているバンドであるが、ジャケットを脱いだ岩渕はこのBASEMENT BARがまだメンバーが上京する前に初めて音を聴いて呼んでくれたライブハウスであり、だからこそここをホームにしたいと思って活動してきたというこの場所への思いを口にする。オールナイトではないが主催イベントなり、パノパナの日なりで、もはや自分にとってはこのバンドを見るために来る場所になりつつあるBASEMENT BARであるが、意外にもここでワンマンをやるのはこの日が初めてだという。そうした言葉がこの日のライブをより一層特別なものにしてくれるのである。

そんな若手時代のことを思い出させながら、今も当時と変わらない衝動や音楽への思いを持ってバンドを続けているということを感じさせるような「SO YOUNG」はサビのタイトルフレーズで飛び跳ねたくなるくらいに、新作収録曲の中では陽性のムードや雰囲気を持った曲である。そこからはグルーヴというよりもこのバンドの持つメロディそのものの美しさを感じさせてくれるし、やっぱりそれこそがサウンドがどれだけ変化しても(今や初期のミクスチャー的な曲はおそらく出てこないだろう)変わらないこのバンドの持ち味だと言えるだろう。

そのこのバンドのメロディアスさを感じさせる新作曲が「Cranberry,1984」であり、この後のMCでも、アルバムリリース時の岩渕の楽曲解説ツイートでも語られていた通りに、1984というのはメンバーが生まれた年ではなくて、岩渕の両親が出会った年であるという。だからこそそんな1984年にタイムスリップするかのように、この曲では敢えて淡々としたリズムを刻むオオミのドラムを軸とした削ぎ落としたサウンドが今のこの瞬間をもセピア色に映し出すかのようですらある。1984年というと自分もまだ生まれていないだけにどんな時代だったのかは検討もつかないのであるが、それでも岩渕の両親が幸せな時間を過ごしていた時代だということだけは伝わってくるし、岩渕がその両親から愛されていて、自身も心から愛しているということもまたその音から伝わってくるのである。

そんなメロディアスな流れの果てだからこそ、タイトルにもMelodyという単語が入っている「Melody Lane」が演奏されるのであるが、やはりこのメロディというものを前面に押し出すためのサウンドでありながらも、そこにこのバンドだからこその強力なグルーヴを感じさせてくれる。

しかしながらなぜ岩渕は「Cranberry,1984」という両親と向き合うような曲を今になって作ったんだろうか?と思っていたのだが、その理由を明かすように

「1月に父親が亡くなって。その前からそういう状態だったから覚悟してたんだけど、それでも実際に亡くなったらめちゃくちゃ悲しくて。でも止まっちゃいけないなと思ってその5日後にはSHELTERでライブやったり、いろんなライブ観に行ったりクラブに行ったり…もちろんここにも何回も来たんだけど、そうして音を聴いて踊ることによって「楽しい」って思った。音楽の力の凄さを実感したっていうか。そうして悲しみを抱えたままで踊るっていうのを今回の「Dance for Sorrow」っていうアルバムのタイトルにした」

というエピソードを語る。まさかそんなことがあったとは…と思ってしまうくらいに観客も音を立てることすらなくじっとその言葉に耳を傾けていた。それはきっと普段そうしたことを口にしない岩渕だからこそ、この話が曲、作品の核心に迫るものだということをわかっていたのだろうし、その言葉を聞き逃すまいと思っていたのだろう。そうした意味でもこれまでで最も岩渕の個人的な感情や体験がリアルに表出したのが今作の「Dance for Sorrow」というアルバムであると言えるのかもしれない。

そんな岩渕の心象が

「新宿駅東口ローソンの前でタバコをふかしてた

どこに行ってもそこにあって

今までのこと思い出して」

という情景を鮮明に描写する歌詞として現れるのは、浪越がイントロでシンセを弾くというマルチプレイヤーっぷりを発揮する「Knock!!!」であるのだが、

「胸の奥の奥の錆び付いたドアをノックしてきたのは 君の方なのに」

というフレーズによってドアが開いて行くような開放感は、コロナ禍からバンドが、ライブハウスが、そして我々観客がライブというものを取り戻してきたような感覚を感じさせてくれる。そんな光が確かに降り注ぐような感覚がこの曲にはあるのは、昨年までの声が出せなかったり、収容人数が減らされていたライブハウスでも新曲として演奏された曲が今こうして完成形として我々の前で鳴らされているからだ。もしこのバンドのドアをノックしたのが我々だというのならば、これからも何回だってノックし続けようと思う。その果てにこんな素晴らしいアルバムが聴けて、こんなにカッコいいライブが見れるのだから。

浪越の鳴らすハイトーンなギターサウンドとオオミの規則的なリズムが頭だけでなく体も心地良く揺らしてくれるのは、岩渕が

「頭が揺れる」

というフレーズを繰り返す「Strange Days」であるのだが、その岩渕の横で頭を揺らしまくりながらベースを弾くタノのグルーヴマスターっぷりはやはりこのバンドのダンサブルさを支えているし、視覚的に最も踊るように演奏しているメンバーであるとさえ思うのである。その逆サイドでは浪越が前に出てきて表情はほとんど変わらないままでギターを弾きまくるというのも対照的でありながらも実にこのバンドらしい構図である。

そんなライブの最後に演奏されたのはこの流れの中で聴くと一際キャッチーというか、ポップにすら聴こえる「Black Chocolate」であり、甘さしかないような幸せな人生の中にも少しばかりの苦さがあるということを感じさせてくれるような男女の関係を描いた曲であるが、やはり岩渕の歌詞は単なるラブソングではなくて、どこか詩的であり小説的でもあると思う。バンドのグルーヴの強さはもちろん、なんらかの形でその歌詞にもスポットがもっと当たって欲しいと思ったのは、最後に

「もっとデカいとこでもワンマンができるように!」

とこのバンドがまだそうしたステージに立つことを諦めていないから。こんなライブを観たらいつかまたそうした場所で見てみたいと思わざるを得ないし、このバンドはオーディションを勝ち抜いてシーンに登場した時から凄かったが、その時やフェスに出まくったりしていた時より今の方が圧倒的に凄いと思うから、そうした場所で観たいと思うのである。

観客のアンコールを求める手拍子に応えて再びメンバーがステージに現れると、

「やっぱり最高の夜になったね(笑)」

と「Bad Night」とは真逆のことを言ってから演奏されのはオオミの力強いドラム、タノのうねりまくるベース、浪越の刻んだりエフェクティブになったりするギター、岩渕の張り上げるようなボーカルというバンドの鳴らす音の全ての要素が合わさることによってそう思わせてくれる「Sad Good Night」。それはこの後のオールナイトイベントも含めてというものだったのかもしれないが、さすがに起きてられずということで、自分の最高の夜はここまでだったが、もっとたくさんの曲でそのグルーヴを存分に浴び続けていたいと思った。それくらいに今のこのバンドは本当に強いし、だからこそロックバンドのライブが好きな人にこそ今のこのバンドのライブを観て欲しいと心から思っている。

岩渕もそうであるが、パノパナは不器用なメンバーたちによるバンドだと思ってきた。いろんなタイミングで上手いことやってたら、今はもっとデカいステージに立っていたりしたかもしれない。でもそうした立ち回りができないような人たちだからこそ、悲しみの中で踊り続けるという自身の内面に向き合うような作品で自分たちが

「最高にカッコいいアルバム」

と言える音楽を作ることができたのだ。その自信がそのままライブで鳴らす音として鳴っている。やはり今こそパノパナは最強だと言えるし、これからも最高の夜を更新していく。それを続けていれば、絶対にもっと良い景色を一緒に観に行くことができると信じている。

1.King's Eyes

2.100yen coffee

3.Bad Night

4.Run

5.Faceless

6.ラプチャー

7.氾濫

8.Rodeo

9.SO YOUNG

10.Cranberry,1984

11.Melody Lane

12.Knock!!!

13.Strange Days

14.Black Chocolate

encore

15.Sad Good Night